ライターならば知っておきたい執筆テクニックの一つに「漢字を『開く』『閉じる』」があります。

・開く=漢字表記をひらがなにすること

・閉じる=ひらがな表記を漢字にすること

一見簡単そうに思えますが、さまざまな言葉を適切に開いたり閉じたりするのは実はとても難しいです。

ライターは仕事を受けるときに「漢字を『開く』ように」などと指示されることがありますので、きちんと理解しておかなければなりません。

そこで今回は

・漢字の「開く」「閉じる」とは?

・漢字を開いたり閉じたりする理由

・漢字の閉じ開きのルール

・ひらがなで書く(開く)言葉の具体例

など「漢字の『閉じ開き』」について紹介します。

りん

りんこの記事を読めば、漢字を適切に閉じたり開いたりして、読みやすい文章が書けるようになりますよ。

漢字の「開く」「閉じる」とは?

まず、漢字の「開く」「閉じる」とは、どのようなテクニックなのか押さえておきましょう。

・開く=漢字表記をひらがなにすること

・閉じる=ひらがな表記を漢字にすること

2つをあわせて、漢字の『閉じ開き』といいます。

漢字を「開く」「閉じる」理由

なぜ漢字を開いたり閉じたりするのでしょうか。その理由は大きく分けて以下の2つです。

①漢字とひらがなのバランスを取るため

1つ目の理由は、漢字とひらがなのバランスを取るためです。

読みやすい文章は

漢字=70%

ひらがな=30%

といわれています。

漢字が多い文章は、内容が難しく読みにくそうな印象を与えます。

ウェブサイトの場合は、読み飛ばされたり、離脱されたりする可能性が高いです。

だからと言って、ひらがなが多い文章も読みにくいと思われます。

一目見て読みやすいと思わせるには、漢字を開いたり閉じたりして漢字とひらがなのバランスを取ることが重要です。

②表記揺れを防ぐため

2つ目の理由は、表記揺れを防ぐためです。

表記揺れとは、一つの記事やページの中で、同じ意味の言葉にもかかわらず異なる表記が混在している状態をいいます。

例えば

・「がんばる」と「頑張る」

・「申し込み」と「申込み」

がどちらも使われているようなケースです。

表記揺れがあると、読者を混乱させる恐れがあります。

読者の負担を減らし、読みやすい文章にするには、漢字の閉じ開きを統一して表記揺れを防ぐことが大切です。

漢字の閉じ開きのルール

漢字の閉じ開きに、絶対的なルールや基準はありません。

ただし、目安になるのが以下の3つです。

①常用漢字表

1つ目は、常用漢字表です。

常用漢字表は、文章を書くときの漢字使用の目安を定めたものです。

常用漢字表に掲載されていない字や音訓は、原則、ひらがなで書きます。

常用漢字表について、文化庁のホームページには以下のように説明されています。

この表は、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示すものである。

引用元:文化庁

②品詞

2つ目は、品詞です。

品詞によって、ひらがなで書いくことが推奨されている言葉があります。

・形式名詞

・補助動詞

・副詞

・接続詞

・副助詞

などは、開くのが一般的です。

③取引先などの独自ルール

3つ目は、取引先などの独自ルールです。

ライターとして執筆するときは、取引先やクライアント、案件によって独自のルールが設けられていることがあります。

このような場合は、取引先などの独自ルールにのっとって執筆します。

ひらがなで書く(開く)言葉の具体例

では、どのような言葉の場合に漢字を開くのでしょうか。具体例を挙げて紹介します。

参考:『記者ハンドブック 第14版』

①常用漢字表にない漢字

②形式名詞

③補助動詞

④副詞

⑤接続詞

⑥副助詞

①常用漢字表にない漢字

常用漢字表に掲載されていない字や音訓は、ひらがなで書きます。

| 嘘 | うそ |

|---|---|

| 噛む | かむ |

| 凄い | すごい |

| 揃う | そろう |

| 騙す | だます |

| 掴む | つかむ |

| 吊るす | つるす |

| 覗く | のぞく |

| 儲かる | もうかる |

②形式名詞

形式名詞は、本来の名詞の意味が薄れて、形式的に使われる名詞のことです。

形式名詞として使う場合はひらがなで書きますが、本来の意味で使う場合は漢字で書きます。

| 形式名詞として使う場合 | 本来の意味で使う場合 | |

| こと(事) | 聞いたことがない、見ることができる | 出来事、事柄、考え事、事の起こり |

| とき(時) | 困ったとき、都合の悪いとき | 時として、時には |

| もの(物) | ~というもの、~したものだ | 物言い、物覚え、贈り物、物足りない |

| ところ(所) | 今のところ、落としどころ、望むところだ | 至る所、居所、所狭し、所々 |

③補助動詞

補助動詞は、本来の動詞の意味が薄れて、直前の言葉に意味を添える動詞のことです。

補助動詞として使う場合はひらがなで書きますが、本来の意味で使う場合は漢字で書きます。

| 補助動詞として使う場合 | 本来の意味で使う場合 | |

| いう(言う) | いざというときに、Aさんという人、どちらかといえば | 意見を言う、はっきり言って |

| みる(見る) | 考えてみる、食べてみる、朝起きてみると | 映画を見る、大目に見る |

| あげる(上げる) | ~してあげる | 腕を上げる、利益が上がる |

| いく(行く) | うまくいく、減っていく、満足がいく | 行く先、海に行く |

| くる(来る) | 行ってくる、してくる | 朝が来る、友達がやって来る |

| ください(下さい) | 検討してください、ご注意ください | お手紙を下さい、褒美を下さる |

| いただく(頂く) | 来ていただく、お読みいただく | お菓子を頂く、頂き物 |

④副詞

副詞は、動詞や形容詞など名詞以外を修飾する言葉です。

一般的にひらがなで書きます。

| 閉じる(漢字で書く) | 開く(ひらがなで書く) |

| 予め | あらかじめ |

| 更に | さらに |

| 是非 | ぜひ |

| 僅か | わずか |

| 殆ど | ほとんど |

⑤接続詞

接続詞は、語と語や文と文をつなげる言葉です。

一般的にひらがなで書きます。

| 閉じる(漢字で書く) | 開く(ひらがなで書く) |

| 及び | および |

| 並びに | ならびに |

| 又は | または |

| 即ち | すなわち |

| 但し | ただし |

⑥副助詞

副助詞は、さまざまな語に付いて、副詞のように意味を添える言葉です。

一般的にひらがなで書きます。

| 閉じる(漢字で書く) | 開く(ひらがなで書く) |

| 位 | くらい |

| 程 | ほど |

閉じ開きに迷ったときのサポートツール

「開く」「閉じる」の基本的なルールと、ひらがなで書く言葉の具体例を紹介しました。

ただ、それでも閉じ開きに迷うことがあると思います。

そんなときは、以下のツールを活用してみてください。

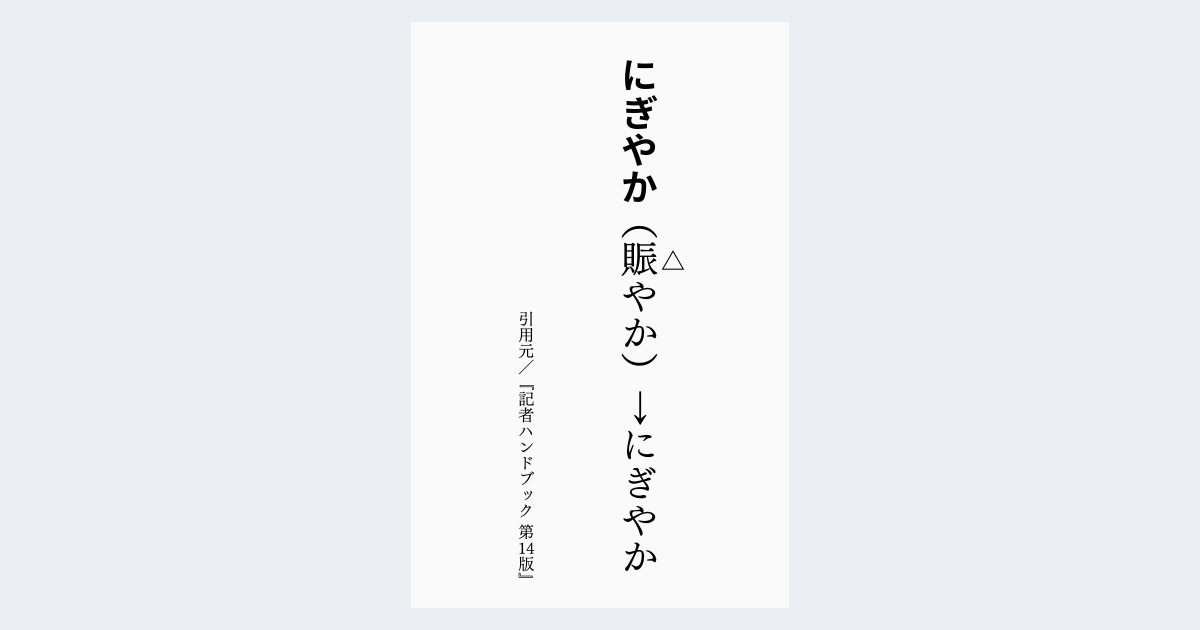

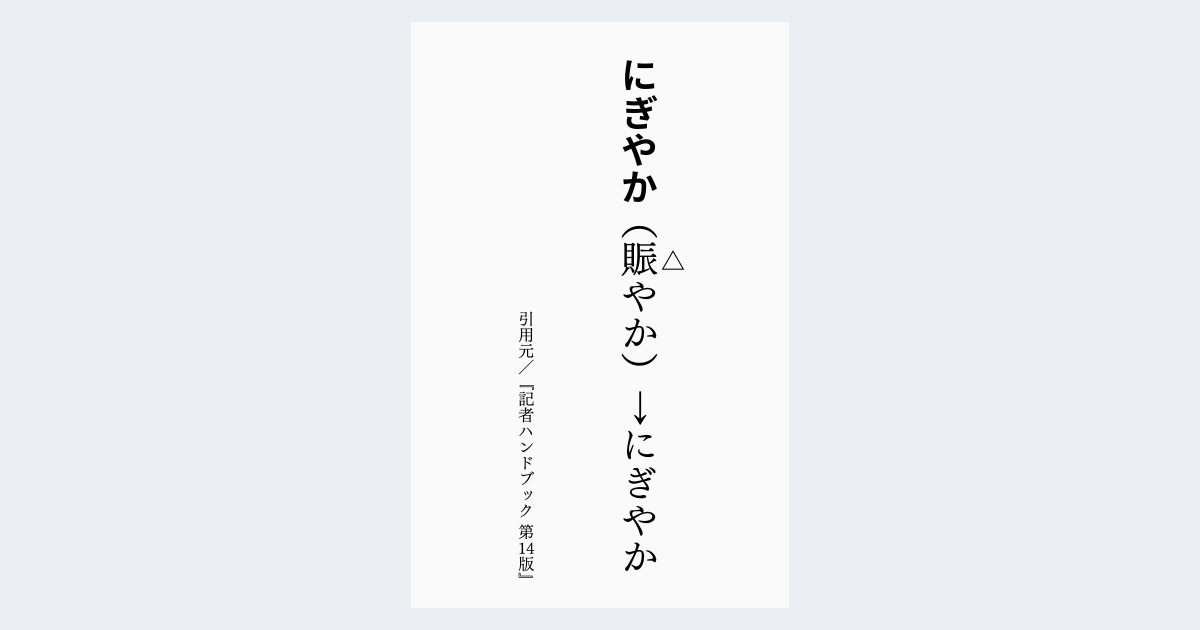

①『記者ハンドブック』

『記者ハンドブック』は、言葉の表記のルールや使い方がまとめられている本です。

常用漢字表にない字は横に「△」、常用漢字表にない音訓には「・」が付いていますので、原則、ひらがなで書きます。

例えば「賑やか」の「賑」は常用漢字表にない字のため「△」が付いていますので、「にぎやか」と書きます。

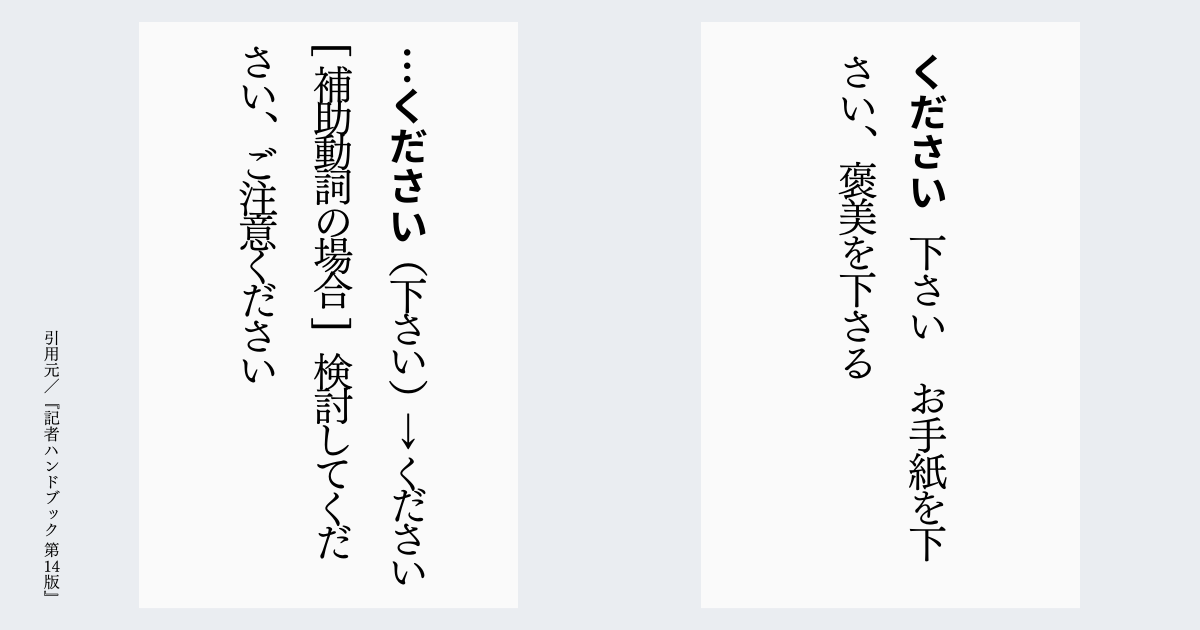

形式名詞、補助動詞などについては、各単語で説明や具体例があります。

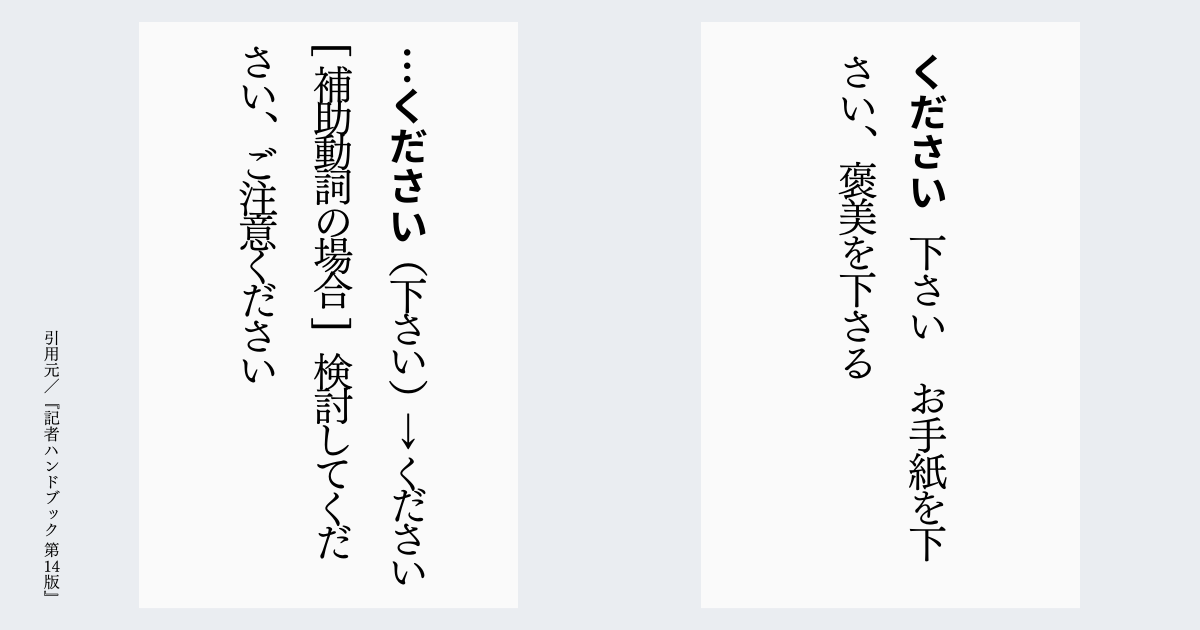

例えば「下さい」「ください」については、次のように書かれています。

左側が「補助動詞として使う場合」、右側が「本来の意味で使う場合」です。

・補助動詞として使う場合=開く(ひらながで書く)

・本来の意味で使う場合=閉じる(漢字で書く)

となります。

具体例がありますので、開くべきか閉じるべきか、分かりやすいですよね。

『記者ハンドブック』は、言葉の表記に迷ったときに役立ちます。

使い方について詳しくは『記者ハンドブック』の使い方 用字用語集・漢字表など具体的に解説【ライター向け】を参考にしてください。

②文章校正支援ツール

文章校正支援ツールは、誤字脱字、誤用、重複表現などをチェックして文章の校正をサポートしてくれるシステムです。

例えば「文賢」はオンラインで利用できる有料の文章作成アドバイスツールです。

文章チェックの一つとして、漢字の閉じ開きを指摘してくれる機能があります。

確実に閉じ開きをチェックしたい方は、このようなツールを使うのも一つの方法です。

「文賢」の料金

- 初期費用/1万1,880円(税込)

- 更新費用/2,178円(税込)※1ライセンスあたり

料金がいくらになるか知りたい方は、料金シミュレーション(「文賢」公式サイト)をご覧ください。

\便利な機能がたくさん!文章作成がラクに/

まとめ

今回は「漢字の『閉じ開き』」について紹介しました。

漢字の『閉じ開き』は一見簡単そうですが、実は非常に難しいです。

ただ、基本的なルールを覚えてサポートツールを活用すれば、適切に『閉じ開き』できるはずです。

開くべきか閉じるべきか迷ったときには、この記事の内容を参考にしてください。