ライター必携ともいえる本の一つに『記者ハンドブック』があります。

『記者ハンドブック』は、言葉の表記に迷った時に役立つ本で、ライターの皆さんにもおすすめの一冊です。

ただ、いざ使おうと思うと「使い方がよく分からない」という方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、ライター向けに『記者ハンドブック』の使い方を具体的に解説していきます。

りん

りんポイントを押さえれば、表記揺れがなく読みやすい文章が書けるようになります!

\最新 第14版『記者ハンドブック』/

『記者ハンドブック』とは

まず、『記者ハンドブック』とはどのような本なのか、押さえておきましょう。

『記者ハンドブック』は、一言でいうと「言葉の表記方法のルールブック」です。

読みやすい文章をできるだけ統一した基準で書くために、表記についてのルールや使い方が掲載されています。

編著者は共同通信社。初版の発行は1956年で、最新版は2022年に発行された第14版です。

長年にわたって愛用されているロングセラー!

新聞や通信、放送などの記者向けに作られましたが、日常生活を含めてさまざまな文章作成に活用できることから広く用いられています。

ライターの執筆業務はもちろん、ブログを書いたり、SNSに書き込んだりする時に利用してもOKです。

『記者ハンドブック』の使い方

『記者ハンドブック』には、文章作成に役立つ情報がギュッと詰まっていますが、一読しただけでは使い方が難しいです。

そこで、ここからはライターとして『記者ハンドブック』を活用してきた私がよく使う項目を中心に、使い方を具体的に解説していきます。

①漢字表

『記者ハンドブック』冒頭にある「漢字表」は、文章を書く時に使える漢字をあいうえお順で示した表です。

漢字表の最初に、このように説明があります。

記事は、原則としてこの漢字表に示した字と読み方(音訓)の範囲で漢字を使う。

引用元/『記者ハンドブック 第14版』

簡単にいうと、「漢字表に書いてある漢字と読み方は、基本的に使っていい」ということです。

具体例を見ていきましょう。

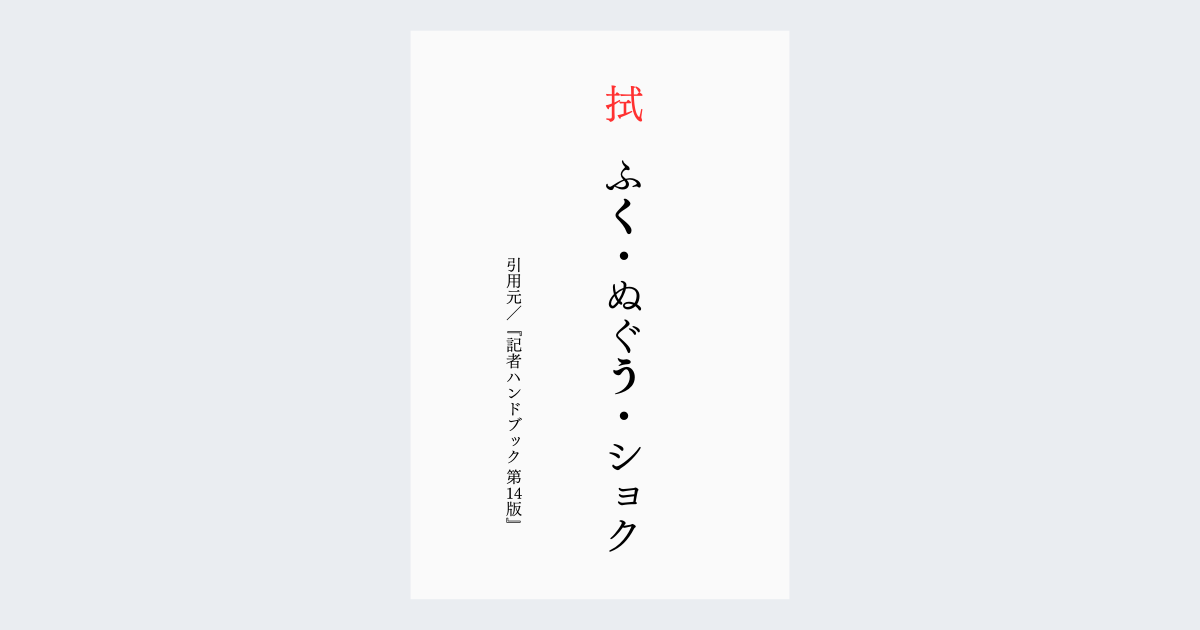

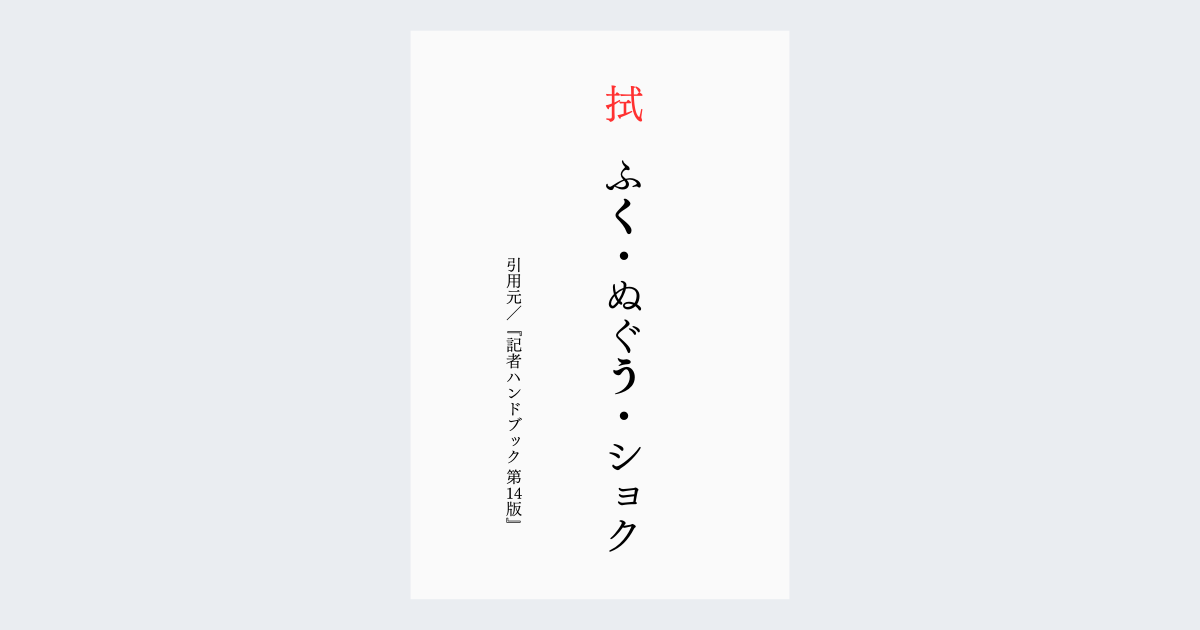

「窓ガラスをふく」の「ふく」は、「ふく」と書くべきか、「拭く」と書くべきか

漢字表で「ふく」を調べてみると、このように書いてあります。

これは、「拭」という漢字は、「ふく」「ぬぐう」「ショク」の読み方で使えることを示しています。

したがって、「窓ガラスをふく」は、「拭く」と漢字で書けばいいことが分かります。

こんなパターンもあります。

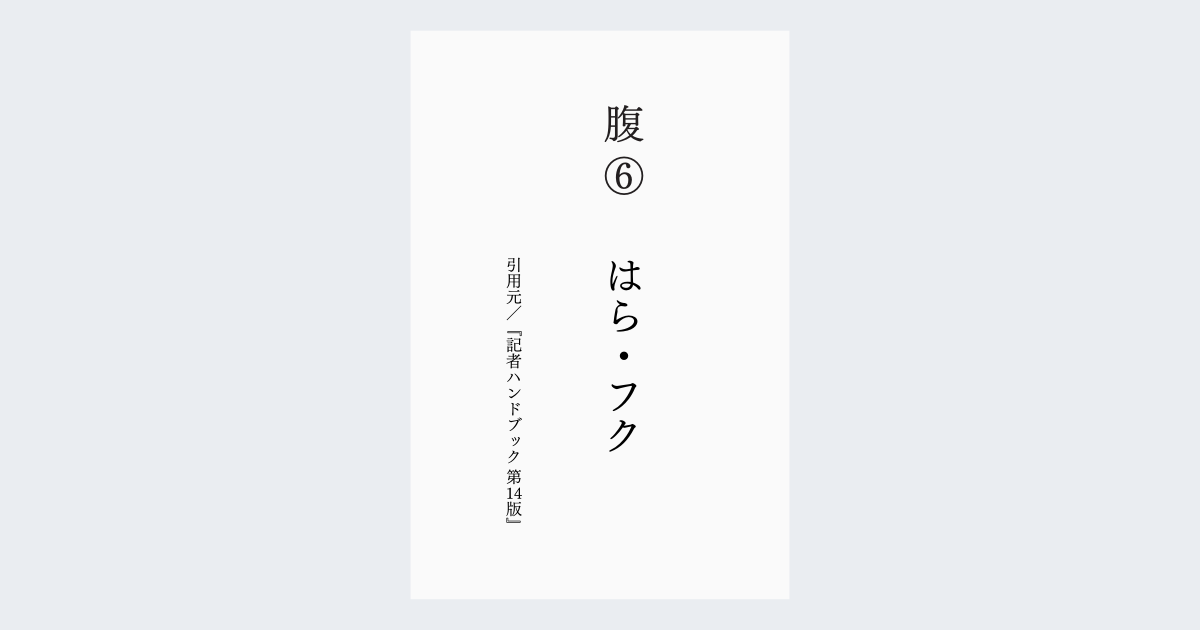

「おなかがすいた」の「おなか」は、「おなか」と書くべきか、「お腹」と書くべきか

漢字表で「腹」を調べてみると、このように書かれています。

これは、「腹」という漢字は、「はら」か「フク」の読み方で使えることを示しています。

「腹(なか)」の読みでは使えないため、「お腹」ではなく「おなか」とひらがなで書くといいことが分かります。

このように漢字で書くべきかひらがなで書くべきか迷う時にチェックすると便利なのが、漢字表です。

②用字用語集

「用字用語集」は、文字や単語の使い方や使い分けをあいうえお順で示したものです。

文字や単語をどのように使うか分からない時に調べる、最も使用頻度が高いパートになります。

国語辞典と似ていますが、使い方は異なります

具体的に説明していきましょう。

ひらがなで書くか、漢字で書くか

例えば

「あいさつ」は、「あいさつ」と書くべきか、「挨拶」と書くべきか

用字用語集で「あいさつ」を調べてみると、このように書いてあります。

「→」は、「この記号の下にあるように書き換える」の指示です。

したがって、「あいさつ」とひらがなで書くといいことが分かります。

ひらがなか漢字かで迷ったときにチェック!

「△」「●」の役割を覚えておこう

用字用語集では、いくつかの記号が使われています。

その中でも覚えておきたいのが、漢字の右横に付けられている「△」と「●」です。

それぞれ何を表しているかというと、

△=漢字表にない字

●=漢字表にない音訓

先ほど説明したように、『記者ハンドブック』では

記事は、原則としてこの漢字表に示した字と読み方(音訓)の範囲で漢字を使う。

引用元/『記者ハンドブック 第14版』

という決まりがあります。

したがって、「△」「●」の付いた字や音訓は漢字表にないため、ひらがなで書きます。

例えば、「にぎやか」を見てみると、このように書かれています。

「賑」には△が付いているので、漢字表にはありません。

したがって、「にぎやか」とひらがなで書きます。

また、用字用語集で「つらい」を引いてみると、このように書かれています。

「辛」には●が付いているので、漢字表にはありません。

したがって、「つらい」とひらがなで書きます。

「△」「●」はよく出てきますので、ぜひ覚えておきましょう

漢字の使い分け

用字用語集に関してもう一つ、使い分けについても見ておきましょう。

例えば

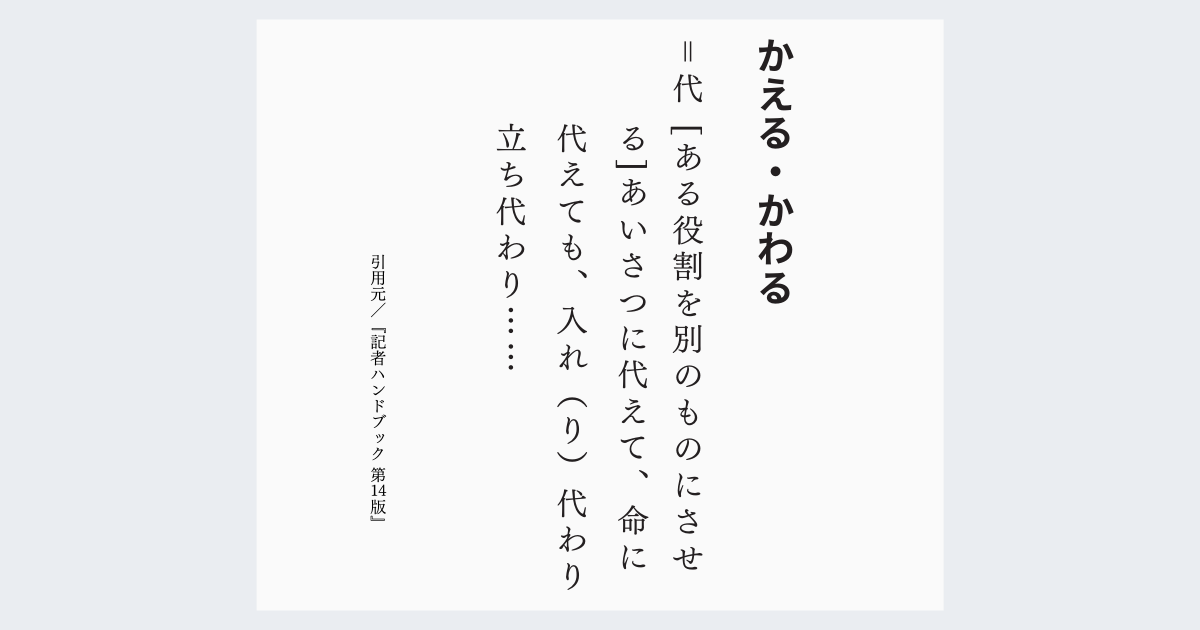

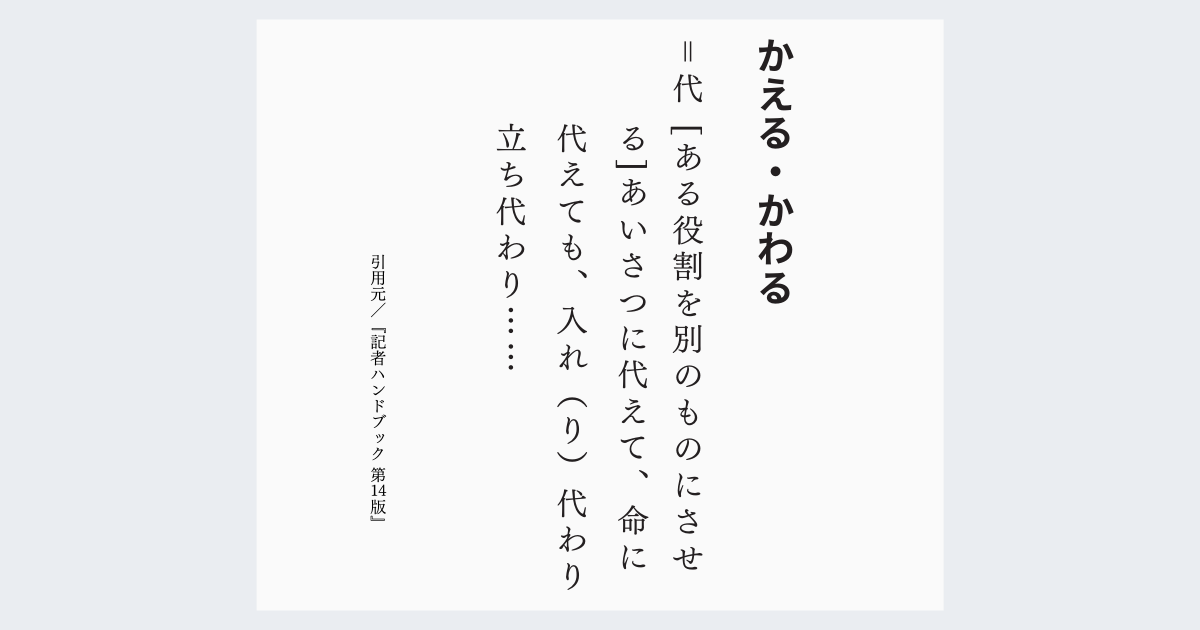

「あいさつにかえて」の「かえて」は、「代」「変」「換」「替」どの漢字を使えばいいか

用字用語集で「かえる・かわる」を調べてみると「代」「変」「換」「替」のそれぞれの意味と用例が書かれています。

「代」のところには、こう書いてあります。

「あいさつに代えて」と用例があるので、「代」を使えばいいことが分かります。

このような形で、使い分けが分からない時に調べて適切な漢字を選ぶためにも、用字用語集は役立ちます。

漢字の使い分けによく迷う方は、用字用語集を活用しましょう

③経済関係複合語の送り仮名

ニュースや経済の記事を書く時に便利なのが「経済関係複合語の送り仮名」のページです。

組み合わせて使うことが多い経済関連の語句の送り仮名の付け方が分かります。

経済関係複合語の送り仮名には「経済関係複合語組み合わせ表」がありますので、これを見て送り仮名を付けるかどうかチェックしていきます。

経済関係複合語組み合わせ表は、以下のような感じでA欄とB欄に分かれています。

| A欄 | 「受付」「売上」「申込」など | 送り仮名を付けるかどうか迷う語 |

| B欄 | 「件数」「高」「期間」など | A欄の語の後に付くことが多い語 |

経済関係複合語の送り仮名の付け方では、いくつかのルールが定められています。

例えば「A欄の言葉に送り仮名が不要」な場合の一つとして

A欄の語の後に、B欄の語が付く場合。(A+B)

引用元/『記者ハンドブック 第14版』

と書かれています。

つまり、A+Bの場合は、送り仮名を付けなくていいということになります。

具体例を挙げると

「受け付け件数」にすべきか、「受付件数」にすべきか

「受付」はA欄の語、「件数」はB欄の語です。

A+Bは送り仮名を付けなくていいので、「受付件数」と書くとよいことが分かります。

A+Bのパターンは、ほかに

売上高(×売り上げ高)

申込期間(×申し込み期間)

などがあります。

また、「A欄の語に送り仮名が必要」な場合の一つとして

A欄の語を単独で使用する場合。(A=単独)

引用元/『記者ハンドブック 第14版』

と書かれています。

つまり、A単独で使う場合は、送り仮名を付けるということ。

例えば「売上」を単独で使う場合は、送り仮名を付けて「売り上げ」とします。

A単独のパターンは、ほかに

貸し出し(×貸出)

申し込み(×申込)

などがあります。

ちょっとややこしいですが、使い方をマスターしておくと便利!

\『記者ハン』があれば、送り仮名に迷わない!/

④数字の書き方

「数字の書き方」のページでは

・洋数字を使うか漢数字を使うか

・単位はどう書いたらいいか

など、数字の書き方で迷いやすいポイントがまとめられています。

単位の書き方

例えば、単位の書き方については、こんなふうに書いてあります。

1万以上の数字には万、億、兆などの単位語を付ける。

引用元/『記者ハンドブック 第14版』

したがって

- 1億2000万人

- 1万5000円

といった感じで書けばいいことが分かります。

定着している外来語の書き方

数字に関して興味深いのがこちらのルールです。

外来語として定着しているものは片仮名書きする。

引用元/『記者ハンドブック 第14版』

[例]ナンバーワン、ビッグスリー、(映画の)ワンシーン

[例外]「ナンバー2」以下や「ベスト8」などは洋数字。

つまり

- 「ナンバーワン」「ビッグスリー」「ワンシーン」は、片仮名

- 「ナンバー2」以下、「ベスト8」は、洋数字

で書くということです。

数字を片仮名で書くべきか、洋数字で書くべきか迷った時に役立ちます。

⑤計量単位の使い方

「計量単位の使い方」は、長さ、速さ、重さなどの単位の使い方がまとめられているページです。

「メートル」か「m」かで迷う時などにチェックすると便利です。

いろいろ説明されていますが、

- メートル

- グラム

- リットル

- 平方キロメートル

- キロワット

などと書くということです。

ただし、「特に必要な場合は一般的に使われているローマ字略字を使ってもよい」とされていて、

- m

- cm

- kg

- cc

- kW

などと書いてもOKです。

⑥紛らわしい会社名

「紛らわしい会社名」は、間違えやすい会社名など、書き方に注意したい会社名がまとめられています。

例えば、以下のような会社名が掲載されています。

| キヤノン | ×キ ャ ノン |

| キユーピー | ×キ ュ ーピー |

| ブリヂストン | ×ブリ ジ ストン |

| ウェザーニューズ | ×ウ エ ザーニュー ス |

思っていたのと違う書き方をする場合が結構あります!

会社名を書く時は、念のためチェックしましょう。

⑦外国地名表記例

「外国地名表記例」は、国名、首都名など外国の地名の表記方法がまとめられたパートです。

小さい「イ」や「エ」、「ブ」と「ヴ」の使い分けに迷う時にチェックすると便利です。

| ウィーン | × ウイーン |

| ジュネーブ | × ジュネーヴ |

| ベネチア | × ヴェネツィア |

⑧外来語・片仮名語用例集

「外来語・片仮名語用例集」は、外来語と片仮名言葉の表記方法がまとめられています。

「外来語・片仮名語用例集」も使用頻度が高いパートです。

例えば

take out(持ち帰り)は、「テイクアウト」と「テークアウト」、どちらで書くべきか

「外来語・片仮名語用例集」を調べてみると「テイクアウト」と書いてありますので、「テイクアウト」を使います。

他には、こんな言葉が載っています。

| マネジャー | × マネージャー | manager(支配人) |

|---|---|---|

| メード・イン・ジャパン | × メイド・イン・ジャパン | Made in japan(日本製) |

| ハロウィーン | × ハロウィン | Halloween |

| ウェブ<サイト> | ×ウエブ<サイト> | website |

『記者ハンドブック』を使う時の注意点

ここまで『記者ハンドブック』の使い方をお伝えしてきましたが、注意点が一つあります。

それは『記者ハンドブック』のルールが唯一の正解ではないということです。

あくまで編著者の共同通信社が定めたもので、ほかにも用字用語のルールをまとめた書籍や考え方はあるからです。

プロのライターで『記者ハンドブック』に準拠するよう求められれば従うべきです。

でも、個人のブログ記事を書いたり、日常生活で文章作成をしたりする場合は、適宜アレンジすることをおすすめします。

私自身、ライターとして必要な場合は『記者ハンドブック』に従って書きますが、個人的に執筆しているブログなどでは読者の皆さんが読みやすいようにアレンジしています。

『記者ハンドブック』の購入方法

『記者ハンドブック』を購入するには、大きく分けて3つの方法があります。

- 書籍を購入する

- Kindle版(電子書籍)を購入する

- ATOKの辞書を購入する

書籍を購入する・Kindle版を購入する

書籍版は、新書と同じくらいのサイズで751ページあります。Kindle版(電子書籍)も販売されています。

\『記者ハンドブック』最新版/

ATOKの辞書を購入する

「ATOK(エイトック)」は、ジャストシステムが提供する日本語入力システムでです。

ATOK用の辞書として『記者ハンドブック』がダウンロード販売されています。

詳しくは、販売元のジャストシステムの直販サイト「Just MyShop」をご覧ください。

私は、今のところ書籍を購入して使っています。紙の辞書に慣れているのと、記憶に残りやすいと思っているからです。

ただ、Kindle版やATOK版も使いやすそうなので、今後、検討したいと考えています。

まとめ

今回は、ライター向けに『記者ハンドブック』の使い方を解説しました。

『記者ハンドブック』のすべてを理解して使いこなすのはなかなか難しく、私自身もできているとは言えません。

ただ、実際によく使う項目は限られると思いますので、ご自身の文章作成の内容や目的に合わせて必要な項目を使うことをおすすめします。

私にとって『記者ハンドブック』は、きちんと文章を書く時に欠かせない一冊です。

皆さんもライターの執筆業務はもちろん、ブログの記事やSNSなど、さまざまな文章作成にお役立てください。

\ライターなら持っていて損はない一冊!/