・文章が書けなくて困っている

・WEBライティングについて学びたい

・初心者向けのライター本を探している

これからライターを目指す方やライター初心者の方の中には、文章の書き方を本で学ぼうと思っている人がいるのではないでしょうか。

ただ、世の中には多くのライター本・文章本があり、どの本で勉強すればいいか迷ってしまいますよね。

そこで今回は、初心者ライターにおすすめの一冊『新しい文章力の教室』を紹介します。

この本ではすべての文章で活用できる考え方や技術が紹介されていますが、特にWEBライターやブロガーにおすすめです。

どんな本?

『新しい文章力の教室』は、あらゆる「書けない」人に向けた、文章の書き方の解説本です。

「書ける」人が心がけている77の項目がまとめられています。

著者は「コミックナタリー」の初代編集長・唐木元さん。

「コミックナタリー」は、ポップカルチャーのニュースサイト「ナタリー」のうち、マンガやアニメの最新情報を発信するウェブサイトです。

「ナタリー」では月3,000本以上の記事を配信していますが、新人記者はほとんどが文章の素人だそう。

唐木さんは新入社員の文章トレーニングを行っていて、そのトレーニングでのメソッドを詰め込んだのが『新しい文章力の教室』です。

『新しい文章力の教室』をすすめる5つの理由

『新しい文章力の教室』では、すべての文章で活用できる考え方や技術が紹介されていますが、「ナタリー」はウェブサイトですから、特にWEBライターやブロガーにおすすめです。

おすすめする理由は、以下の5つです。

①説明が明快

まず説明が明快で分かりやすい!

一文が短く、論理的に書かれていて、すいすい読めてどんどん理解できます。

②項目別に短くまとめられている

書き方の基本が77項目に分けて書かれているのですが、それぞれ1~4ページでさくっとまとめられていて、すっと頭に入ってきます。

りん

りんイラストや図も多く、読みやすい!

③具体例がある

どのような文章が悪くて、どのような文章がいいのか、具体例を挙げて説明されているので、初心者でも理解しやすいです。

④初心者が間違えやすいポイントばかり

紹介されているのは、初心者が間違えたり迷ったりしがちなポイントばかり。

初心者ならば「これが知りたかったんだよ」と思うことが書かれていて、大いに役立つはずです。

⑤なぜダメなのか、どうすればいいのかが分かる

間違えやすいポイントは「なぜダメなのか、どうすればいいのか」がちゃんと書いてあります。

解決策が分かるので、すぐに実践に活かせます。

この本で目指す文章

ここから本書の内容を紹介していきますが、初めにこの本で目指す文章についてお伝えしておきます。

皆さんは「良い文章」ってどんな文章だと思いますか。

いろいろな答えがあると思いますが、本書では「完読されること」を目標に掲げています。

伝えたいことをきちんと読者に届けるためには、最後まで読んでもらわなければならないからです。

特にウェブサイトでは、途中で元に戻ったり他のページに飛んだりする、いわゆる離脱が多いですが、この離脱を少なくして、最後まで読んでもらえることを目指します。

「完読される文章」について詳しくは、第1章に書かれていますので、読んでみてください。

ここから第1~5章の概要とおすすめポイントをお伝えしていきます。

第1章 書く前に準備する

第1章では、書く前の準備について詳しく解説されています。

この中から、私が特に大事だと感じた項目を2つ紹介します。

①悩まず書くために「プラモデル」を用意する

1つ目は「悩まず書くために『プラモデル」を用意する」です。

本書には、次のようなことが書かれています。

例えば、丸太とノミで「ガンダムを作りなさい」と言われたら、難しいですよね。

でも、プラモデルだったら作れそうじゃないですか。

なぜかというと、完成イメージ図(箱絵)と取扱説明書、パーツがセットになっているから。

文章も同じことです。

いきなり書こうとすると難しいですが

・テーマ(主題)

・何を書くか

・どれから書くか

・どのくらい書くか

を決めておけば書きやすいですよね。

このような感じで、第1章では文章を書く時も「準備が大切」ということが丁寧に説明されています。

文章のプラモデルを作るためには、情報のリサーチ、・取捨選択、構成などが必要になりますが、その方法も具体的に解説されています。

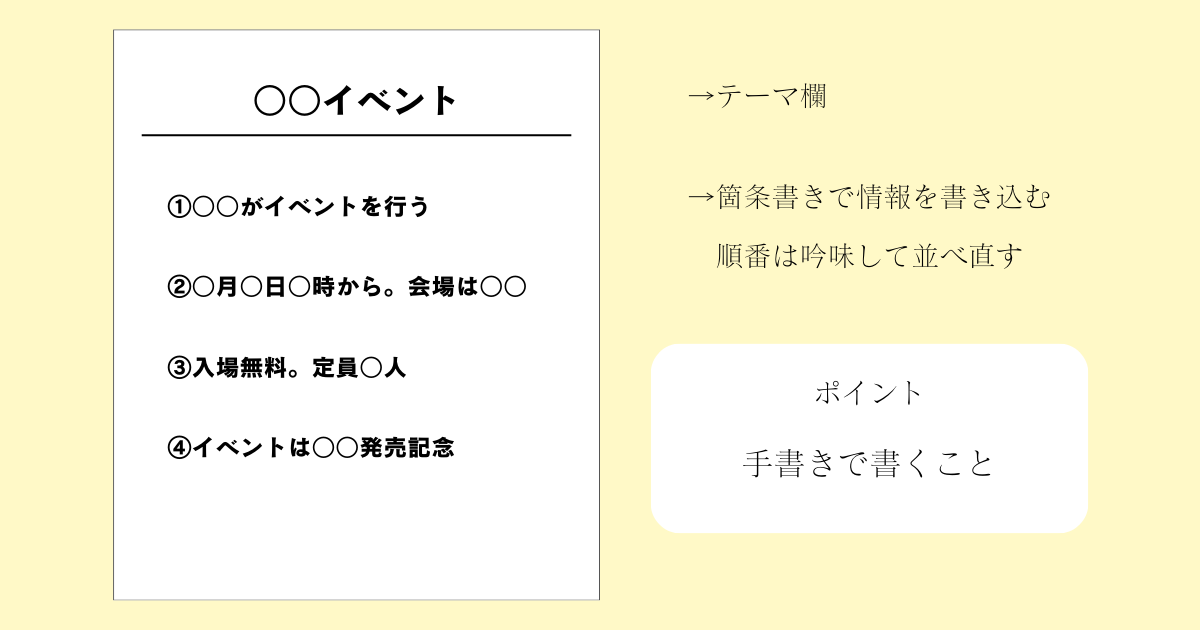

②「構造シート」で整理する

2つ目は「『構造シート』で整理する」です。

構造シートとは、先ほど出てきた

・テーマ(主題)

・何を書くか

・どれから書くか

・どのくらい書くか

を1枚の紙にまとめる手法です。

一番上がテーマ欄で、その下に箇条書きで情報を順番に並べていくイメージで作ります。

構造シートを作ることで、文章の経路が明確になり、目的に向かって迷わず書けるようになります。

具体的な構造シートの作り方は、本書を読んでください。

第2章 読み返して直す

第2章では、読み返して直す時のポイントがわかりやすくまとめられています。

いわゆる推敲の方法ですね。

第2章で特に詳しく触れられているのが、重複のチェックです。

重複は

・単語

・文節

・文型

・段落

・記事

とあらゆるレベルで起こります。

単語レベルでは、このような例が挙げられています。

× 私のおばさんの三女の会社の社長は有名人です。

引用元『新しい文章力の教室』

「の」が4つも連続していて、わかりにくいですよね。

これに対しては「2連は黄色信号、3連はアウト」として、できるだけ2連で収めるようにすすめています。

○ 私のおばさんの三女が勤めている会社の社長は有名人です。

引用元『新しい文章力の教室』

第2章では、このほか

・主語と述語を意識する

・係り受けを整理する

・一文一義の原則

などが説明されています。

第3章 もっと明快に

第3章では、冗長になりがちな文章をすっきりとわかりやすくする手法が書かれています。

一つ例を挙げると「翻訳文体にご用心」という項目があります。

英語の翻訳の影響なのか、英語を直訳したような「~することができる」という表現がよく使われます。

私もよく使ってしまいます……。

しかし、「~することができる」は「~できる」「~れる」などに言い換えが可能です。

例えば、以下のように。

△ 私は休みを取ることができるでしょう。

引用元『新しい文章力の教室』

○ 私は休みを取れるでしょう。

持って回った言い方はやめましょう。

第3章では、このほか

・余分な単語や内容を省く

・濁し言葉を取る

・並列の「たり」は省略しない

など明快な文章を書くためのコツが紹介されています。

第4章 もっとスムーズに

第4章では、読者に伝わる丁寧な文章の書き方がまとめられています。

例えば「便利な『こと』『もの』は減らす努力を」という項目があります。

× 自分のことを理解することで、成長することができるようになる。

引用元『新しい文章力の教室』

こんなふうに「こと」を繰り返す書き方をしてしまう方、多いのではないでしょうか。

「こと」や「もの」は使いやすいんですよね……。

でも、このように書いたほうがすっきりとして読みやすいです。

○ 自分を理解すれば、成長できるようになる。

引用元『新しい文章力の教室』

本書では、以下のように説明しています。

語句に「こと」を付けて名詞化する用法はとても便利ですが、どのような事柄にも適用できるため、重複しやすく、表現もくどくなりがちです。

引用元『新しい文章力の教室』

第4章では、このほか

・指示語は最小限に

・可能表現に頼らない

・「こと」「もの」を減らす努力を

などが紹介されています。

第5章 読んでもらう工夫

第5章では、文章を読んでもらうための細かい工夫が紹介されています。

例えば「数字を入れると具体性が増す」という項目には、次のような例文が挙げられています。

△ 彼にとって久しぶりの野外ライブとなる。

引用元『新しい文章力の教室』

○ 彼にとって20年ぶりの野外ライブとなる。

「久しぶり」は間違いではありませんが、「20年ぶり」のほうが、より具体的に伝わりますよね。

本書では、以下のように説明しています。

日付、年代、時間、数量、大きさ、個数、価格など、数字で表現できる箇所は、できるだけ具体的な数字を入れたほうが、具体性が増して訴求力のある文章になります。

引用元『新しい文章力の教室』

第5章では、このほか

・主観の押し付けは読者を白けさせる

・記事単位の重複に注意する

・長い文章を書くには

などが紹介されています。

まとめ

今回は『新しい文章力の教室』の概要を説明しながらおすすめポイントをお伝えしました。

初心者が間違えたり迷ったりしがちなポイントが丁寧に解説されていて、文章の書き方を勉強する入門書としてイチオシです。

経験者の方も、自分の書き方が正しいのかどうか確認するために役立ちます。

私も気付くポイントがたくさんありました!

・初心者向けのライター本を探している人

・文章が書けなくて困っている人

はぜひ手に取ってみてください。